회전초 로버야 돌아라

미국 북서부 사막지대에서 번식하는 잡초인 회전초. 사막을 가로질러 이리저리 굴러다니는 이 식물이 화성 탐사로봇 개발로 이어졌습니다. 이동형 탐사로봇을 로버라고 하는데요. 화성에 가있는 큐리오시티도 이런 로버 중 하나입니다.

행성 탐사 로버라고 하면 보통 이런 오퍼튜니티와 큐리오시티의 모습을 상상하실텐데요.

새로운 탐사선 로봇은 회전초처럼 바람에 굴러다니는 회전초 로버(tumbleweed rover)입니다. 덤불 모양을 본따 이렇게 데굴데굴 굴러다니죠...

탐사 모습이 다소 당황스럽기까지 합니다. ㅎ

미항공우주국 나사가 개발 중인 이 로봇은 배터리 없이, 바람에 날라다니며 이동합니다. 화성은 대기가 1%에 불과하지만 바람은 불기 때문에 탐사가 가능하다고 하네요.

이런 식으로 생물에서 아이디어를 얻은 기기들이 더 있습니다. 커다란 기중기, 터널을 파는 공법도 생물에서 시작했습니다.

저것이 나의!

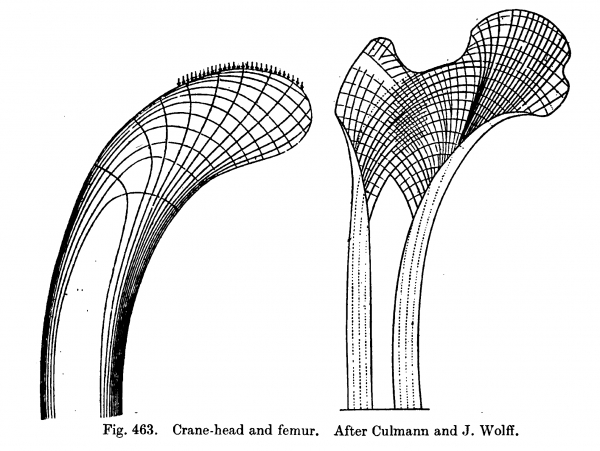

독일의 구조공학자인 카를 쿨만(Karl Culmann)은 1866년 기중기를 설계했습니다. 이인식의 책 <자연에서 배우는 청색기술>에 따르면 이 영감을 '사람 뼈'에서 얻었다고 합니다. 우연히 해부학자의 방에서 사람의 대퇴골을 절단한 구조를 보고 "저게 나의 기중기다!"라고 외쳤다고 합니다. 이걸 본따 기중기를 설계했습니다.

배좀벌레조개와 템스 터널

배좀벌레조개가 템스 터널의 주역이라고 합니다. 배를 좀먹는다고 해서 배좀벌레조개라는 이름이 붙은 이 조개가 어떻게 템스 강의 수중터널에 도움이 되었을까요?

템스 강 아래를 지나는 터널을 건설한 사람은 마크 브루넬입니다. 강 밑에 터널을 뚫자니 붕괴의 위험이 있었죠.

배좀벌레조개는 부두의 말뚝과 같이 바닷물에 잠겨있는 나무의 속을 갉아먹어 구멍을 뚫는데요. 동시에 몸속에서 액체를 분비해 구멍 내벽을 다지면서 앞으로 나갔습니다.

브루넬은 여기에 착안했습니다. 인부가 바위를 파내면 바로 강판으로 안전하게 터널을 파는 굴착 공법을 만들 수 있었죠. 이렇게 토사의 붕괴를 방지하며 터널을 구축해가는 방법은 실드 공법(shield method)로 불리며 이후 계속 발전해나가며 지금도 쓰이고 있습니다.

하늘 아래 새로운 것은 없다는 말은 앞으로도 유효할 듯합니다.