영국의 세균학자 알렉산더 플레밍은 1945년 페니실린을 발견한 공로로 노벨상을 받았습니다. 포도상구균을 기르던 배지가 푸른곰팡이에 오염된 일을 단순 사고로 넘기지 않았던 덕분인데요. 플레밍 박사는 'Penicillin notatum'이라는 곰팡이 주변에서 포도상구균이 자라지 못하는 사실을 발견했습니다.

포도상구균 뿐만 아니라 연쇄상구균, 뇌수막염균, 임질균, 디프테리아균 등 여러 세균에도 효과가 있었습니다. 페니실린이 상용화된 이후 수많은 세균 감염병 환자의 목숨을 구할 수 있었습니다. 제 2차 세계대전의 승패를 좌우할 정도였는데요. 전쟁터에서 병사들이 상처가 덧나 패혈증으로 목숨을 잃는 경우를 크게 줄일 수 있었다고 해요.

페니실린, 부메랑 돼 돌아오다

혹자에 따르면 페니실린은 인류의 구원자입니다. 20세기 최고의 발명품으로도 꼽히는데요. 현재 우리는 항생제 내성균과의 전쟁을 치르고 있습니다. 플레밍 박사는 노벨상 수락 연설에서 "페니실린의 오‧남용이 페니실린 내성을 촉진할 것"이라며 경고한 바 있습니다.

실제로 페니실린에 내성을 갖는 포도상구균은 1940년에 등장했습니다. 한국보건사회연구원에 따르면 그 이후로 메티실린(1960년), 반코마이신(1972년), 이미페넴(1998년), 뎁토마이신(2003년) 등 여러 항생제가 개발됐으나 내성도 잇따랐습니다.

항생제 내성은 항생제를 사용하기 때문에 발생합니다. 세균 자체가 특정 항생제에 대한 내성을 갖고 있을 수도 있지만, 내성은 획득되기도 합니다. 항생제 내성을 부르는 4가지 현상을 잠깐 살펴볼까요?

1) 항생제를 불활화 한다

베타락탐 고리를 기본 구조로 하는 항생제를 베타락탐계 항생제라고 합니다. 페니실린과 세팔로스포린이 대표적입니다. 포도상구균을 비롯한 일부 세균들은 베타락탐 고리를 파괴할 수 있는 분해효소인 β-lactamase를 분비하는데요. 항생제를 가수분해하여 활성을 억제합니다.

한편, β-lactamase보다 넓은 범위의 항생제를 분해할 수 있는 효소를 extended-spectrumβ-lactamase(ESBLs)라고 합니다. ESBLs을 코딩하는 유전자는 CTX-M로, Kluyvera라는 세균의 염색체에서 누출된 유전자이기도 합니다. 플라스미드를 통해 세균 간 전달이 가능한데요. 특히 CTX-M14와 CTX-M15 효소는 세팔린스포린에 내성을 갖는 대장균과 폐렴간균에서 널리 발견됩니다.

2) 항생제가 작용하는 부위 변형시켜

항생제는 세균의 특정 부위나 특정 효소를 표적 삼아 작용합니다. 표적을 변형하게 되면 세균은 항생제에 저항성을 나타낼 수 있습니다.

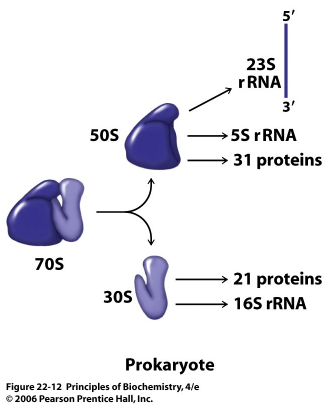

페니실린에 과민 반응을 보이는 환자에게 대체 약물로 투여할 수 있는 에리스로마이신은 세균 리보솜에 결합하여 단백질 합성을 억제하는 방식으로 세균 증식을 억제합니다. 클로람페니콜과 마크로라이드계 항생제도 마찬가지인데요.

erm 계열 유전자는 세균 리보솜의 16S rRNA 부분을, Cfr 유전자는 23S rRNA 부분을 메틸화하여 약물 결합자리를 바꿔 항생제의 작용을 막는 것으로 알려집니다.

3) 세균 대사 및 합성 경로 변화시켜

세균은 엽산을 자체 합성합니다. 핵산 합성의 중요한 전구체로 사용하죠. 하지만 일부 세균들은 외부로부터 이미 만들어진 엽산을 섭취할 수 있도록 대사과정을 변형시켰는데요. 이에 따라 세균의 엽산 합성을 방해하여 항균 작용을 나타내는 설파계 항생제에 내성을 갖게 됩니다.

4) 세균 내 약물 축적 막아

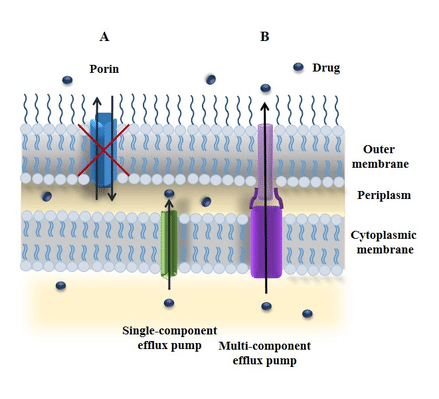

친수성 항생제들은 porin을 통해 세균 외막을 통과합니다. 세균은 외막에 발현된 포린의 수를 줄이거나 포린의 선택성을 높여 약물 투과성을 감소시킬 수 있습니다. 즉, 세균 내로 유입되는 항생제의 양을 제한할 수 있게 됩니다. 외막에 투과막을 만드는 그람 음성 세균에서 관찰되는 내성을 설명하는 기전이라고 해요.

한편, 세균은 유입된 항생제를 다시 세균 밖으로 유출시키는 일종의 펌프도 갖고 있습니다. 유출 펌프가 과발현되면 항생제에 내성을 나타내는데요. 대부분의 세균은 다약제 내성(multidrug-resistance) 유출 펌프를 발현하는 유전자를 갖고 있습니다.

특이한 유출 펌프로는 연쇄상구균의 MdeA, 스테노트로포모나스 말토필라아의 FuaABC, 폐렴간균의 KexD, 황색포도상구균의 LmrS 등이 알려져 있습니다.

# 참고자료 #