DGIST 나노융합연구부 김정민 박사 연구팀이 연세대학교 신소재공학과 이우영 교수 연구팀과 함께 차세대 반도체 물질인 2차원 전이금속 칼코겐 화합물의 적층 구조를 제어해 열전변환 성능을 가진 신소재를 개발했습니다. 향후 정밀온도제어, 동시발열 냉각시스템 등 에너지 하베스팅 기술개발 및 열전소자 상용화에 기여할 것으로 기대됩니다. 본 연구는 'Nano Energy'에 게재됐습니다.

적층 구조 제어해 열전변환 성능 가진 신소재 개발했다

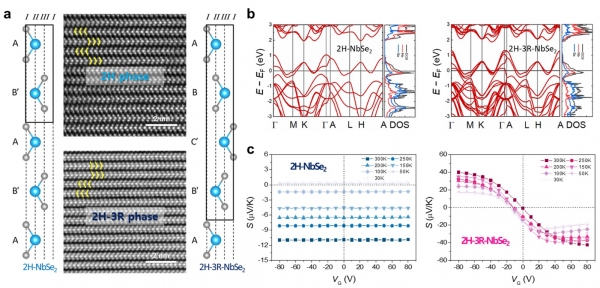

최근 그래핀과 같은 전기적 특성과 강도를 가진 나노소재가 활발히 연구되고 있습니다. 그 중 2차원 전이금속인 칼코겐 화합물은 원자 간의 결합 방향과 적층 구조에 따라 다양한 밴드 구조와 전기적 특성을 가져 차세대 에너지 소재로 각광받고 있습니다. 특히 밴드갭(Band Gap)을 자연적으로 가지는 반도체 특성 때문에 응용분야가 무궁무진합니다. 밴드갭은 물질 내 전자의 흐름을 조절하는 특정 에너지영역으로 전자소자 적용에 필수적 요소입니다.

- 열전변환 효과

제백(Seebeck) 효과라고도 한다. 서로 다른 금속 접합부의 온도 차에 의해 전기에너지가 발생하는 현상

- 에너지 하베스팅(Energy Harvesting)

버려지는 에너지를 수집해 전기 에너지로 변환하는 기술로 최근 신재생 에너지의 원천 기술로 각광받고 있습니다.

- 밴드구조(Band Structure)

결정 중 전자 에너지대의 밀도가 분포하는 양상을 총괄하여 밴드구조라고 하며, 전기전도성을 결정짓습니다.

이 때문에 칼코겐 화합물 기반의 나노소재 중 2H 적층구조를 가진 니오븀 다이셀레나이드(2H-phase Niobium Diselenide, 2H-NbSe2)가 주목받고 있습니다. 하지만 낮은 제백 계수 를 보이는 금속성 밴드구조로 인해 열전변환 성능이 낮아 상용화가 어려운 실정입니다.

이에 공동 연구팀은 금속성 밴드구조를 열전 변환에 유리한 반금속성 밴드구조로 변형시킨 새로운 다형체의 니오븀 다이셀레나이드를 제조했습니다. 연구팀은 고온에서의 고상반응법 고온을 이용해 기존의 2H 적층구조를 새로운 형태의 3R 적층구조와 혼합해 2H-3R 형태의 변형된 화합물을 합성하는데 성공했습니다. 이를 통해 기존의 2H 적층구조 대비 열전 제백 계수를 약 40µV/K까지 향상시켰으며, 외부 전계효과에 대한 열전 성능 변화율이 큰 폭으로 향상됨을 확인했습니다.

- 제백계수 (Seeback Coefficient)

물질 내부에 있는 온도 차이와 이에 따라 발생하는 전압을 결정하는 물질 고유의 계수입니다. 제백계수가 높을수록 큰 전기에너지를 얻을 수 있는 양질의 열전소자가 될 수 있습니다.

- 고온 고상반응법

세라믹 분말 합성법 중 하나로 분말을 배합한 후에 고온에서 반응시키는 방법을 말합니다.

김정민 박사는 "동일 소재의 적층 구조 제어에 따라 다형체의 전자 밴드 구조를 변형시켜 전자 밴드구조 및 전기적 수송물성을 제어할 수 있음을 최초로 규명했다"며 "향후 2차원 소재의 에너지 하베스팅 기술 응용에 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.

##참고자료##